Qu’apporte un enregistreur externe sur Sony?

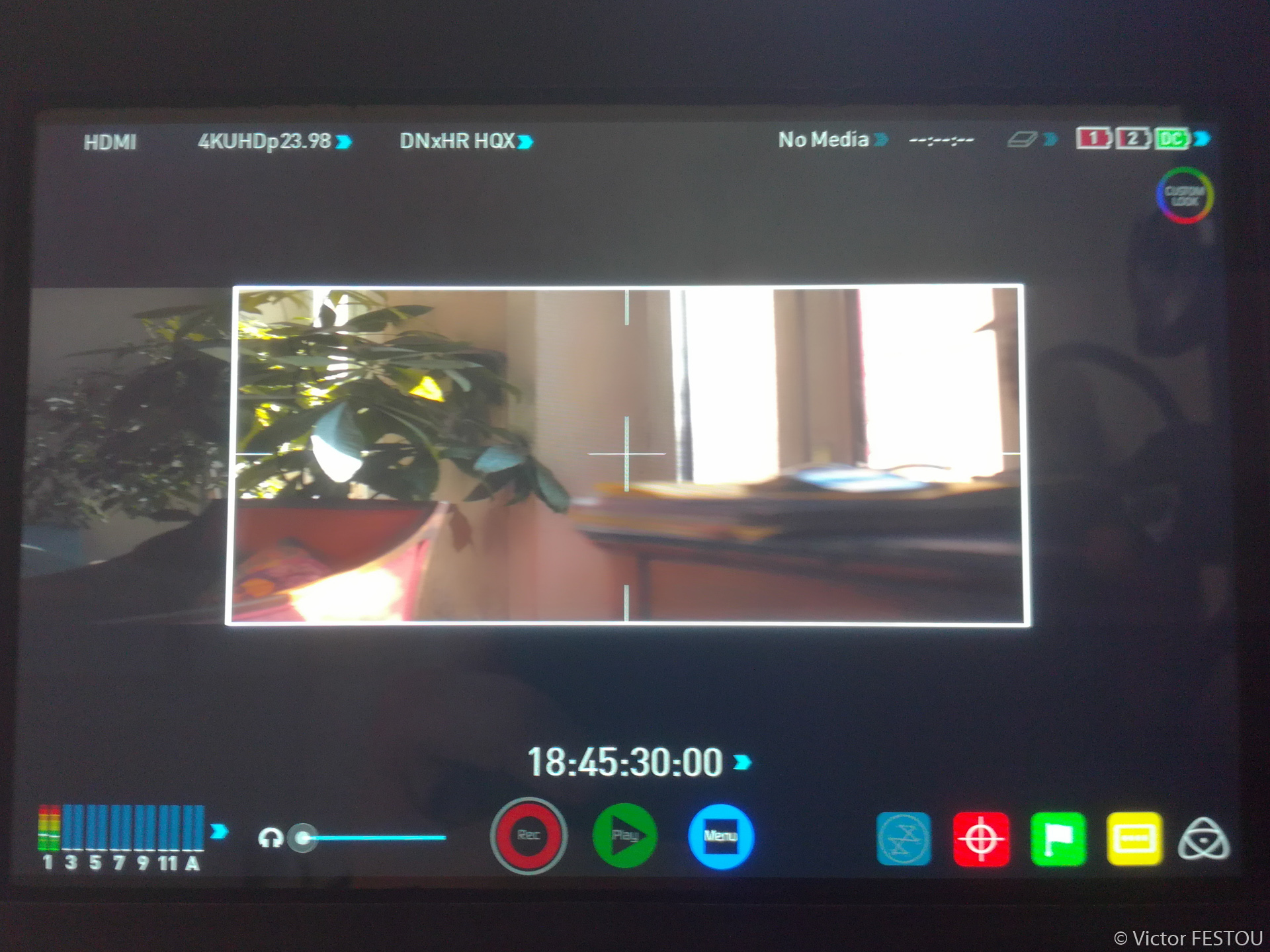

Ce post regroupe toutes les premières impressions et tests que j’ai pu effectuer sur mon Atomos Shogun Inferno récemment acquis.

Comme toujours, une liste de tous les autres articles de ce blog est disponible ICI.

Après avoir subi les limitations du codec interne des Sony et toujours à la recherche d’une meilleure qualité d’image, j’ai contemplé mes options:

- Changer de boitier : Les boitiers Sony de 3ème et 4ème génération ne proposaient pas d’améliorations assez significative à la qualité d’image à mon sens pour justifier l’achat d’une nouvelle caméra.

- Changer de marque : En plus d’acheter un nouveau boitier, il aurait fallu réacheter tous mes adaptateurs pour une nouvelle monture. De plus, j’aurai perdu l’utilité des quelques objectifs Sony que je possède. Ce choix était aussi bien trop onéreux.

- Utiliser un enregistreur externe : Si la coût d’un Atomos semble élevé, on se rends compte que, comparé aux deux options précédentes, il peut s’agir d’un moyen intéressant d’arriver à une qualité d’image supérieure. Reste à savoir si l’investissement est rentable ou pas, je vous laisse en juger par vous même au long de cet article.

Pourquoi le Shogun Inferno?

Il existe plusieurs modèles d’enregistreur Atomos, dont des modèles 5″ qui gardent la possibilité d’enregistrement en 4k60p mais sont bien plus petits et légers.

Je voulais cependant un écran de 7″ minimum pour le confort d’avoir un écran large, permettant une vision plus détaillée de l’image. Si je devais en prendre un pour une seconde caméra, j’opterais sûrement pour un modèle 5″, où la taille de l’écran serait moins gênante que sur la caméra principale.

J’ai choisi le modèle Inferno un peu plus cher, qui comparé au Shogun classique possède des entrées sorties SDI, pour permettre dans le futur de travailler avec des caméras cinéma, où ces connectiques supplémentaires seront bien utiles.

Contenu de la boîte

L’enregistreur est fourni dans son option de base dans une coque souple de protection. La boite ne contient que:

- 1 Master Caddy (un petit boîtier en plastique fourni avec 4 vis pour monter un SSD ou HDD au format 2,5″),

- 1 adaptateur d’alimentation secteur (avec adaptateurs internationaux),

- 1 câble pour brancher deux entrées XLR sur l’enregistreur.

En l’état, il faut déjà disposer de batteries Sony NP-F pour utiliser l’enregistreur sans dépendre d’un branchement secteur. Il n’est pas possible non plus de transférer facilement les données des SSD sans démonter le Master Caddy et disposer d’un dock pour disques 2,5” ou en le branchant directement par SATA. Heureusement, j’ai aussi pu récupérer le pack d’accessoires supplémentaires, qui contient:

- 1 mallette étanche type Pelican case avec deux étages de mousses prédécoupées,

- 3 Master Caddies supplémentaires

- 1 dock USB 3.0 pour transfert sur ordinateur

- 2 batteries de 5200mah (type Sony NP-F750)

- 1 chargeur rapide pour une batterie type Sony NP-F

- 1 pare-soleil

- 1 câble de contrôle mâle jack 2,5 mm vers double connecteur femelle 2,5 mm

- 1 câble D-tap pour brancher l’enregistreur directement sur batterie V-lock

Les avantages sont nombreux: le transport est bien plus aisé et sécurisé. Tous les accessoires peuvent être stockés dans les emplacements prédécoupés. Des rangements supplémentaires sont aussi disponibles pour deux batteries NP-F970. Le transfert des rushes sur ordinateur est bien plus simple et rapide grâce au dock. L’adaptateur D-tap permet toujours une flexibilité et une autonomie accrue suivant les configurations de tournage. Enfin, le pare-soleil monstrueux permet de tourner même en plein soleil sans être gêné par des reflets parasites. Je reviendrais dessus plus en détail dans la partie prise en main.

Prise en main

Batterie et alimentation secteur

L’enregistreur peut donc être alimenté par 2 batteries ou par alimentation secteur. En mettant dans les options la priorité sur l’alimentation DC, l’Atomos ne déchargera pas les batteries tant que le câble d’alimentation est présent. Il ne semble par contre pas possible de recharger les batteries grâce au secteur depuis l’enregistreur.

Autre détail utile: l’Atomos peut fonctionner avec une seule batterie. L’autonomie est bien sûr divisée par deux, et le boitier affichera souvent des messages d’alerte, mais si chaque gramme compte, c’est un moyen d’alléger l’ensemble.

Taille et fonctionnement du boitier

Si l’écran fait partie de la catégorie des 7”, le boîtier est bien plus massif que la moyenne dû à la place supplémentaire prise par les circuits, le système de refroidissement et les entrées/sorties. Pour des dimensions de 214 x 127 x 45mm et un poids de plus de 1kg avec batteries et SSD monté, on est loin d’une configuration légère! L’écran est tactile et très agréable à utiliser, même avec une protection anti-rayure appliquée par dessus. Le seul bouton présent est celui d’allumage/arrêt. Une simple pression allume l’Atomos, mais il faudra le maintenir 3 secondes pour l’arrêter, afin d’éviter tout accident. Une fois allumé, une pression sur ce bouton verrouillera l’écran tactile.

Tout autre opération est contrôlée depuis l’écran tactile.

Pare-soleil

Le pare-soleil est composé de 3 parties séparées:

- le cadre de fixation maintenu par des vis se fixant sur les deux filetages ¼”, même standard que sur les boitiers photos.

- le pare-soleil à 4 côtés qui s’imbrique avec force dans le cadre de fixation. Il est doté sur le dessous d’une trappe d’accès fermée par deux bandeaux élastiques noirs, pour accéder à l’écran tactile.

- d’un volet supplémentaire magnétique se fixant au bout du pare-soleil, réduisant encore les entrées de lumière en ne laissant qu’une fente réduite pour les yeux.

À noter que l’utilisation de l’écran tactile est bien plus compliquée une fois le pare-soleil monté même avec la trappe d’accès. Formant un espace confiné, il arrive aussi que l’écran s’embue si l’on a le visage trop collé au pare-soleil, notamment en configuration épaule.

Il a cependant l’avantage d’être extrêmement efficace et permet un contrôle précis de l’image sans que les contrastes soient délavés en extérieur. C’est aussi la raison pour laquelle je préfère un bon pare-soleil plutôt qu’un écran à la luminosité suffisante pour être exploitable en plein soleil.

Montage sur cage

Je montais avant un moniteur 7” avec un bras magique Smallrig. Fatigué après plusieurs années d’utilisation, il avait du mal à le maintenir et j’ai donc changé de système de fixation, l’Atomos faisant le double du poids. Plutôt que d’acheter un bras magique de qualité mais onéreux, j’ai utilisé des accessoires Smallrig pour le monter avec une barre 15mm. Si je perds un peu en flexibilité de positionnement, j’y gagne une solidité à toute épreuve.

Outils et assistance à l’image

Tous les outils d’analyse de l’image sont bien présents: Waveform, Parade RGB, Vectorscope peuvent être affichés soit dans le coin bas gauche, soit dans une bande couvrant le bas de l’image ou en surimpression sur l’écran entier. La transparence et la luminosité des scopes est paramétrable.

Dans les assistances à l’image on trouve:

- Le peaking, réglable en couleur (Cyan, Violet, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune), en intensité (3 réglages) et sur 3 modes (peaking sur image en couleur, peaking sur image en noir et blanc, mode détection des contours)

- Les zebras, réglables de 50 à 105%,

- Les fausses couleurs, avec les gradients standards,

- Un affichage du canal Bleu uniquement (que j’imagine pour calibrage avec mire SMPTE)

- Des guides d’affichage au formats 4:3, 16:9, 1.85:1, 1.9:1, 2.35:1, 2.40:1

- Affichage des zones de sécurité

- Désanamorphose de 2x, 2x (format 4:3), 1.5x, 1.33x, je reviendrais dessus plus loin.

- Zoom 2x dans l’image pour une mise au point précise.

Tags et metadata

Il est aussi possible d’ajouter des tags aux rushes dans un onglet spécifique, comme “Bad audio”, “Favorite” ou “Reject”. Il n’est pas possible de les customiser. Ils seront ensuite inscrit dans les metadata du clip et exploitable dans tout NLE. Je n’ai pas encore utilisé cette option mais je l’imagine utile sur un projet de documentaire par exemple, pour faire un premier dérushage sur le terrain pour préparer le montage.

LUTs et gestion des couleurs

Enfin un onglet est dédié à la gestion des LUTs. Il en existe des basiques, comme une conversion LOG vers rec709 avec des profils d’appareils prédéfinis, plusieurs profils HDR (ne travaillant pas en HDR je ne les ai pas testés) et une section avec 8 emplacements pour des LUTs personnalisables. Je me suis empressé d’en créer deux à partir des étalonnages courant que je fais depuis Resolve. Il a suffit de les enregistrer en format .cube sur le SSD puis de les charger en mémoire depuis l’atomos.

C’est surement une des options qui m’intéressait le plus sur l’enregistreur après les codecs. Le sony a7r2 n’a pas d’aide à l’affichage du format slog2, et on obtient donc une image très plate. Mon ancien moniteur ne disposait pas non de LUTs, ce qui rendait le travail de l’image assez compliqué. Si avec de l’expérience on peut savoir gérer l’exposition correctement, le travail des couleurs est très aléatoire, même en boostant la saturation du moniteur au maximum. Avec l’atomos, il est possible de charger ses propres LUTs suivant son workflow, et même de créer des LUTs spécifiquement à chaque projet si une esthétique particulière est souhaitée.

Désanamorphose sur capteur 16:9

Pour les options de désanamorphose, une option est fort pratique pour tout appareil ne disposant pas de mode anamorphique, c’est à dire sans zone d’enregistrement en 4:3 ou 6:5. Le problème est qu’utiliser des optiques anamorphiques avec un ratio de 2x sur un capteur 16:9 résulte en un ratio de 3.55:1, bien trop large et étiré.

Des optiques avec des ratio de 1.33x ont été développées en réponse à ce problème, mais je trouve qu’il s’agit plus de gadgets. En effet, même si on obtient bien un ratio de 2.35, les caractéristiques qui font l’attrait de l’anamorphique, comme un bokeh bien ovale, de longs flares horizontaux, des aberrations plus marquées ne se manifestent presque pas avec un ratio de 1.33x.

Heureusement sur l’Atomos, en sélectionnant le mode 2x 4:3, l’enregistreur crop automatiquement l’image en un ratio de 2.66:1 et affiche par dessus une zone de 2.35:1 (ou n’importe quel ratio d’image choisi). Il est donc très facile de composer et la taille de l’image reste convenable.

Avant: Mode 2X | Après: Mode 2X 4:3

On voit malgré la qualité déplorable des images de mon portable que la quasi totalité de l’écran est mise à profit en mode 2x 4:3 contrairement au mode 2x simple.

Problème du système de refroidissement

Malheureusement tout n’est pas optimal sur le Shogun Inferno. Le premier gros inconvénient constaté est la présence d’un ventilateur de refroidissement dans le boitier, permettant un flux d’air continu au travers d’un dissipateur de chaleur en cuivre.

Si le ventilateur n’est pas verrouillé à 100% en permanence, il est toutefois audible même à son plus discret dans une pièce très silencieuse. Pour y remédier, j’ai procédé à quelques ajustement sur le montage de l’atomos sur la cage. J’ai vu qu’il était possible sur l’atomos de retourner l’affichage à 180°, j’ai donc monté le châssis à l’envers, ce qui place l’entrée et sortie de la ventilation vers le bas et non plus vers le haut. Cela réduit légèrement le bruit et le souffle de l’air expulsé entendu par les microphones. J’ai aussi avancé légèrement le microphone canon sur la poignée, pour que le bruit du ventilateur soit moins capté.

Il faut ensuite passer par une étape obligatoire de travail du son en post-production. Etant novice en la matière, je me contente d’une réduction de bruit en prenant soin de prendre quelques secondes de silence pour isoler le bruit du ventilateur, puis j’utilise un expander pour atténuer encore plus les sons les plus faibles (donc ceux du ventilateur).

Options d’enregistrement

Codecs et bitrates

Passons maintenant au fameux codecs d’enregistrement. On peut choisir soit les codecs Prores, soient DNxHD. Par préférence personnelle, j’utilise le DNxHD, mais les deux ont des qualités très similaires. Pour déverrouiller l’utilisation du DNxHD, il faut sur le site internet d’Atomos rentrer le numéro de série de l’appareil, afin de recevoir un code à rentrer sur l’enregistreur pour débloquer la license.

En DNxHD (résolution de 1080p), on dispose de 4 modes différents:

- DNxHD 36: bitrate de 36Mbps, n’est utile que pour faire des proxies. 8bit 4:2:2

- DNxHD 145: bitrate de 145Mbps, qualité d’enregistrement standard. 8bit 4:2:2

- DNxHD 220: bitrate de 220Mbps, bonne qualité d’enregistrement. 8bit 4:2:2

- DNxHD 220x: bitrate de 220Mbps, comme au dessus mais meilleure profondeur de couleur: 10bit 4:2:2

À noter que ces débits sont doublés en 1080p60.

En DNxHR (résolution supérieure à 1080p), 4 modes sont aussi présents, les bitrate indiqués sont pour une utilisation en 4K24p (3840×2160):

- DNxHR LQ: bitrate de 135Mbps, basse qualité. 8bit 4:2:2

- DNxHR SQ: bitrate de 440Mbps, qualité standard. 8bit 4:2:2

- DNxHR HQ: bitrate de 660Mbps, bonne qualité. 8bit 4:2:2

- DNxHR HQX: bitrate de 660Mbps, bonne qualité et meilleure profondeur de couleur. 10bit 4:2:2

Configuration d’enregistrement avec Sony a7r2

Mon a7r2 ne permet pas une profondeur de couleur de 10bits par HDMI, mais seulement de 8bit 4:2:2. Ce n’a pour le moment jamais été un problème, et j’ai choisi l’atomos pour remédier à deux aspects que je trouvais plus gênants: le codec interne en 4:2:0 et les problèmes de compression du XAVC-s. Ils seront détaillés dans la partie Comparaison de qualité d’image.

J’utilise principalement deux modes dans mon a7r2:

- Le mode 4K24p en mode Aps-c/Super35mm: le mode à la meilleure qualité de l’appareil. Utilise un suréchantilonnage d’une zone de 15mpx du capteur avec un crop factor de 1,5x. Je possède plusieurs optiques cinéma qui ne couvrent pas le full-frame et c’est la raison principale pour laquelle j’ai préféré un a7r2 plutôt qu’un a7s2. Je n’ai jamais constaté de problèmes de moiré ou d’aliasing et l’image est toujours d’une très bonne qualité. Le seul problème est un rolling-shutter très élevé (environ 27ms)

- Le mode 1080p60 en mode Full-Frame: dès qu’un ralenti est nécessaire, je passe dans ce mode. J’ai passé l’appareil en mode NTSC et non pas PAL, pour permettre d’enregistrer en 60 et non pas 50 images par secondes. On obtient ainsi un ralenti de 2,5x au lieu de seulement 2x une fois conformé à 24ips. Le Sony a7r2 est malheureusement le dernier appareil Sony disposant d’une 1080p de bonne qualité, seconde seulement à celle de l’a7s/a7s2. Elle est détaillée, sans moiré ni aliasing, contrairement à celle de l’a7m3, que j’ai trouvé exceptionnellement floue. Le rolling-shutter est correct dans ce mode, d’environ 14ms, quasiment identique à celui du mode 4K Full Frame! Cela traduit un échantillonnage solide du capteur, le boitier ne se contentant pas d’un simple line-skipping.

Le mode 4K24p Full Frame est très occasionnel à mon goût, à cause de plusieurs inconvénients: contrairement au mode 1080p60 et même si l’image est très détaillée, il est assez courant de voir apparaître des artefacts de moiré/aliasing. Les performances en montée d’ISO sont aussi bien inférieures au mode Aps-c, le signal étant très bruité dès ISO 1600. La seule situation où ce mode serait supérieur serait pour enregistrer des actions ou des mouvements de caméra très rapides, où le rolling shutter de 27ms en apsc serait exacerbé. Il est en Full Frame presque 2 fois inférieur, et donc grandement minimisé.

L’Atomos Shogun Inferno permet donc pour ces modes de passer de:

- 4K super35mm: XAVC-s 100mbps 8bit 4:2:0 à DNxHR 660mbps 8bit 4:2:2

- 1080p60 FF: XAVC-s 50mbps 8bit 4:2:0 à DNxHD 440mbps 8bit 4:2:2

On multiplie au minimum par 6 à chaque fois le bitrate et l’on double l’échantillonnage de couleur!

Fonctionnalités supplémentaires d’enregistrement

PreRoll

Fonctionnalité intéressante surtout pour l’enregistrement de ralenti. L’Atomos tourne en continu et garde en mémoire 3 secondes de vidéo. Une fois le bouton REC pressé, ces 3 secondes sont sauvegardées et l’Atomos continu l’enregistrement à la suite. Cette option empêche cependant d’enregistrer l’audio.

Timelapse

Cette option doit être très intéressante sur un boitier ou une caméra ne disposant pas d’options timelapse, mais sur le Sony a7r2 l’application Timelapse est bien supérieure. En plus de ne demander que d’alimenter le boîtier et donc de sauver des batteries, elle peut prendre en charge automatiquement les changement d’exposition (comme par exemple lors d’un coucher de soleil) sans scintillement. On peut aussi utiliser tous les mégapixels du capteur, ce que l’Atomos ne permet pas. L’a7r2 peut aussi utiliser le mode Silent Shutter, ne fatiguant pas l’obturateur de l’appareil.

Comparaison de qualité d’image

Quels avantages à enregistrer en DNxHR?

Comparons maintenant la qualité d’image entre le codec interne de l’a7r2 et les rushes au format DNxHR.

Si les fichiers sont bien plus volumineux, ils sont déjà bien plus facile à décoder. Pour des ordinateurs limités en puissance, l’expérience de montage sera bien plus fluide sans avoir besoin de créer des proxies.

On peut s’attendre à plusieurs améliorations:

- le codec interne H264 du Sony n’enregistre qu’avec un échantillonnage de couleur de 4:2:0. En DNxHR on peut donc espérer un meilleur rendu des petits détails coloré.

- le XAVC-s est un codec à compression temporelle comme tout format Long-GOP. A partir d’une image clé, il est dérivé toutes les images suivantes. Cela peut entraîner des artefacts s’il y a trop de mouvement dans l’image, car l’image est devenue trop différente de l’image clé. Ces codecs disposent de nombreux algorithmes pour que ces défauts soient le moins perceptibles, mais ils n’en restent pas moins présents. Le DNxHR n’utilise pas de compression temporelle (comme les codecs ALL-I), on devrait donc voir bien moins d’artefacts dans des plans avec beaucoup de mouvement. Le seul inconvénient d’un codec ALL-I est qu’il est moins efficacement compressé, et demande donc un bitrate très élevé pour garder une bonne qualité.

Images test

J’ai effectué pas mal de tests dans des conditions diverses et je vais mettre en avant ci-dessous des exemples représentatifs de mon expérience.

Toutes les comparaisons présentes ci-dessous présenteront le codec interne H264 à gauche et le DNxHR à droite.

Avant: 4K H264 | Après: 4K DNxHR

Avant: Détail H264 | Après: Détail DNxHR

Plan en 4K dans une scène relativement calme. S’il est dur de voir des différences dans le plan entier, le gros plan révèle quelques différences. Le codec interne apparaît plus granuleux et légèrement moins défini. La différence la plus flagrante est qu’on ne distingue pas des feuilles oranges dans le codec interne en H264, alors qu’elles sont bien visibles en DNxHR

Avant: 1080p H264 | Après: 1080p DNxHD

Avant: Détail H264 | Après: Détail DNxHD

Plan en 1080p60. Il y avait beaucoup de mouvement de l’image car c’était un jour très venteux. On remarque encore l’aspect granuleux du codec interne. Les couleurs de l’herbe sont aussi bien mieux rendues avec l’Atomos: en bas du gros plan, on distingue des verts bien plus saturés. Le grain du codec interne impacte négativement le flou, le rendant moins lisse.

Avant: 1080p H264 | Après: 1080p DNxHD

Avant: Détail H264 | Après: Détail DNxHD

Plan en 1080p60. Avec un sujet en mouvement le codec interne montre les limitations de la compression temporelle: beaucoup de grain et de macro-blocking apparaissent entre les pattes. On observe une grosse perte de détail, certaines touffes de poils disparaissant entièrement.

Avant: 1080p H264 | Après: 1080p DNxHD

Avant: Détail H264 | Après: Détail DNxHD

Plan en 1080p60. Là encore le manque d’échantilonnage de couleur et le faible bitrate du codec créés d’importants artefacts, notamment sur la balle violette. En DNxHR, le flou apparaît aussi bien plus lisse et moins défini.

Avant: 1080p H264 | Après: 1080p DNxHD

Avant: Détail H264 | Après: Détail DNxHD

Plan en 1080p60. Avec le codec interne, les détails de la chaussure, de la balle et des poils du museaux disparaissent à cause de la compression. Les verts sont aussi bien plus saturés en DNxHR

Enregistrement en DNxHR 10bit et impact sur le banding

En effectuant les tests présentés au dessus j’ai été confronté pour la première fois à du banding sur mon a7r2. C’était dans un plan en 1080p60, mise au point à l’infini avec pas mal de ciel dans le cadre. C’est un scénario qui ne s’était jamais présenté dans mes tournages précédents et c’est je pense pourquoi je ne l’ai découvert que maintenant.

J’ai comparé à des plans tournés en 4K durant la même session et il m’a été impossible de trouver du banding, malgré les conditions très similaires.

J’ai donc expérimenté pour savoir si enregistrer en 10bit avec l’Atomos même si le Sony n’a qu’un signal en 8bit par HDMI montrerait une différence sur ce banding.

Les plans qui suivent ont été tournés en rapide succession depuis mon bureau. Dans la précipitation, je n’ai pas fait la mise au point et c’est pourquoi ils paraissent tous peu détaillés. Ce n’est cependant pas important car c’est le rendu du ciel qui nous intéresse.

Avant: H264 | Après: DNxHD 10bit

Plan en 1080p60. J’ai ajouté une courbe extrême afin de rendre le banding plus visible et facile à analyser. A gauche le codec interne, à droite le DNxHD 220x en 10bit. Malheureusement le banding ne disparait pas, il est cependant moins visible en 10bit

Avant: DNxHD 10bit | Après: Plugin Debanding

Le même plan qu’au dessus mais j’ai utilisé à droite le plugin OpenFX « Debanding » de Resolve pour voir s’il était possible de l’éliminer. En moins de 5 minutes, avec une combinaison de sélection à la pipette du bleu du ciel et de fenêtres pour enlever les branchages, j’ai réussi à le faire disparaitre

Avant: 4K H264 | Après: 4K DNxHR 8bit

Plan en 4K. Le changement de cadrage vient juste du passage en mode super35mm pour filmer en 4K. A gauche le codec interne, et à droite le DNxHR HQ 8bit. Le codec interne montre bien des signes de banding mais moins sévère qu’en 1080p. L’enregistrement en DNxHR le fait cependant quasiment disparaitre.

Avant: 4K DNxHR 8bit | Après: 4K DNxHR 10bit

A gauche le DNxHR HQ 8bit et à droite le DNxHR HQX 10bit. Enregistrer en 10bit contre 8bit montre encore des améliorations sur le banding! Ici il est complètement éliminé.

C’est la découverte la plus intéressante sur l’Atomos. Je ne sais pas d’où cette amélioration de la qualité vient, car le boitier ne peut pas faire mieux que du 8bit. Ce n’est pas non plus une histoire de compression, car le DNxHR 8bit et 10bit partagent le même bitrate! Le mode 10bit est même plus compressé dû à la place supplémentaire nécessaire pour stocker la profondeur de couleur plus élevée (le ratio de compression en 8bit est de 4,5:1 contre 5,5:1 en 10bit). Peut être que l’algorithme de compression du mode 10bit gère mieux les gradations de couleurs… Le mystère reste entier.

Conclusion

Chacun pourra tirer ses propres conclusions mais dans mon cas, je trouve l’Atomos Shogun Inferno extrêmement utile pour maximiser la qualité d’image des boitiers Sony. Sans même changer d’appareil j’ai maintenant accès à une image encore plus détaillée, avec de meilleures couleurs et bien plus robuste à l’étalonnage.

L’aspect le plus intéressant est la qualité supplémentaire accordée par le mode DNxHR 10bit, même sur un boitier limité à 8bit. Si la place n’est pas un problème, et si l’on veut tourner en DNxHR HQ, autant tourner en HQX !

Tout n’est pas sans inconvénient bien sûr: l’encombrement et le bruit de la ventilation sont des aspects qu’il faut apprendre à gérer, mais je n’ai encore trouvé de catastrophique.

J’écrirais bientôt un autre article sur l’utilisation d’un enregistreur Atomos en situation de gain élevé. Mes tests préliminaires montrent que le bruit enregistrer en DNxHD est bien plus filmique et moins digital, et montre de bien meilleurs résultats après réduction de bruit sur Resolve. L’Atomos permettrait donc aussi une meilleure qualité d’image en haut ISO…